মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের ভূমিকম্প থেকে পাওয়া শিক্ষা

পৃথিবীর পৃষ্ঠ যতটা শান্ত দেখায়, তার ভেতরটা ততটাই সক্রিয়। আসলে আমাদের পৃথিবী অনেকটা ‘হাফ বয়েলড’ ডিমের মতো। বাইরে শক্ত খোসা আর ভেতরটা ক্রিমের মতো গলিত। এই শক্ত খোসাটাই হচ্ছে পৃথিবীর ভূত্বক, যা অনেক টুকরায় ভাগ হয়ে আছে। এসব টুকরা টেকটোনিক প্লেটের ওপর অবস্থিত। এই প্লেট যখন পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং পিছলে সরে যায়, তখনই ভূমিকম্প হয়।

[caption id="attachment_5566" align="alignnone" width="600"] মিয়ানমারের ভূমিকম্পে শুধু মান্দালয় শহরেই পনেরো শতাধিক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয় । ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস[/caption]

মিয়ানমারের ভূমিকম্পে শুধু মান্দালয় শহরেই পনেরো শতাধিক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয় । ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস[/caption]

মনে করুন, আপনি দুটি শক্ত বস্তু একসঙ্গে চেপে ধরছেন, হঠাৎ চাপের কারণে একটা পিছলে গেলে দুটি ওপরের অংশের মধ্যে কম্পন তৈরি হয়। ভূমিকম্পও ঠিক তেমনই, তবে এই কম্পনের উৎপত্তি পৃথিবীর মাটির অনেক গভীরে ঘটে।

সম্প্রতি তেমনই এক ভূমিকম্প অনুভূত হয় প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারে। যাতে একটি দেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্যদেশটি তুলনামূলক কম ক্ষতিতে পড়েছে।

একই ভূমিকম্পে কেন দুটি দেশের মধ্যে দুই রকম বিপর্যয় হলো, সে নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। সেটা বোঝার জন্য পৃথিবীর গঠন সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা দরকার।

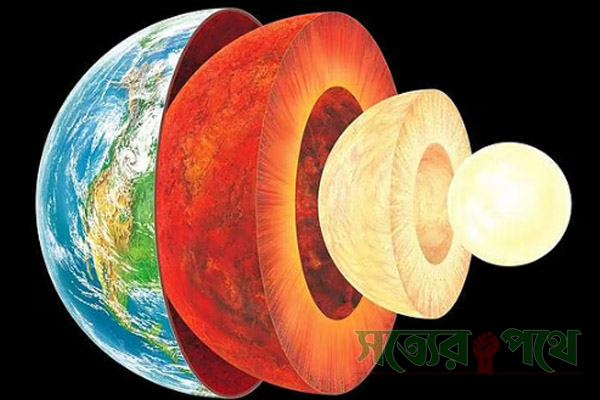

পৃথিবীর গঠন

[caption id="attachment_5569" align="alignnone" width="600"] পৃথিবী তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যার কেন্দ্রে আছে গলিত ধাতব কোর । ছবি: ফিজ ডটওআরজি[/caption]

পৃথিবী তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যার কেন্দ্রে আছে গলিত ধাতব কোর । ছবি: ফিজ ডটওআরজি[/caption]

পৃথিবী তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যার কেন্দ্রে গলিত ধাতব কোর থাকে। এটি ম্যান্টল নামক একটি উত্তপ্তপ্রায় কঠিন শিলাস্তর দিয়ে বেষ্টিত। এর বাইরে একটি ভূত্বক রয়েছে, যা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল টেকটোনিক প্লেট দিয়ে গঠিত।

পিচ্ছিল ম্যান্টলের ওপর প্লেটের চলাচল বিভিন্ন গতিতে ও বিভিন্ন দিকে হয়। এতে প্রচুর শক্তি তৈরি হয়। প্লেটের সঞ্চারণ বা হঠাৎ চলাচলের কারণে গ্রহের পৃষ্ঠে তীব্র কম্পন হয়, যাকে আমরা ভূমিকম্প বলি। যখন সমুদ্রের নিচে শক্তি নির্গত হয়, তখন তা সুনামি নামে পরিচিত বিশাল তরঙ্গের একটি সিরিজ তৈরি করে।

রিখটার স্কেল দিয়ে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপ করা হয়। ১৯৩৫ সালে চার্লস রিখটার এই স্কেল উদ্ভাবন করেন। এটি ভূমিকম্পের সময় উৎপন্ন কম্পনের মাত্রা লগারিদমিকভাবে প্রকাশ করে। প্রতি ১ মাত্রা বৃদ্ধিতে কম্পনের শক্তি প্রায় ১০ গুণ বেড়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ৬ মাত্রার ভূমিকম্প ৫ মাত্রার চেয়ে ১০ গুণ বেশি শক্তিশালী।

স্কেলটি সাধারণত ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ধরা হয়, যেখানে ৭ বা তার বেশি মাত্রাকে বড় বা ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প ধরা হয়। রিখটার স্কেলের মাধ্যমে ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে নির্গত শক্তি পরিমাপ করা হয়।

মিয়ানমারের ভূমিকম্প

২০২৫ সালের ২৯ মার্চ স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে মিয়ানমারে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। যার কেন্দ্র ছিল মান্দালয় শহরের কাছাকাছি, মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। এতে কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারান।

শুধু মান্দালয় শহরেই পনেরো শতাধিক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। মূল ভূমিকম্পের ১২ মিনিট পর আরও একটি আফটারশক হয় ৬ দশমিক ৪ মাত্রায়, যা আবারও কাঁপিয়ে তোলে দেশটির ভূপৃষ্ঠকে।

একমাত্র মিয়ানমারই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই এ কম্পন অনুভূত হয়। এর মধ্যে থাইল্যান্ড, চীন, ভারত, লাওস, কম্বোডিয়া, এমনকি বাংলাদেশেও মৃদু কম্পন টের পাওয়া যায়।

[caption id="attachment_5573" align="alignnone" width="600"] শুধু মান্দালয় শহরেই পনেরো শতাধিক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয় । ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস[/caption]

শুধু মান্দালয় শহরেই পনেরো শতাধিক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয় । ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস[/caption]

কেন এ ভূমিকম্প

মিয়ানমারের অবস্থান ভারত ও ইউরেশিয়া প্লেট নামের দুটি টেকটোনিক প্লেটের মধ্যে। দুটি প্লেটের মাঝের সীমানাকে সাইগাং ফল্ট বলা হয়।

বিশেষজ্ঞরা এটিকে বর্ণনা করেন মান্দালয় ও ইয়াঙ্গুনের মতো শহরের মধ্য দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ১ হাজার ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সরলরেখা হিসেবে।

ভারত ও ইউরেশিয়া প্লেট একে অপরের বিরুদ্ধে ঘর্ষণের ফলে মিয়ানমারে ভূমিকম্প হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসজিএস এ ভূমিকম্পকে স্ট্রাইক-স্লিপ ফল্টিং হিসেবে বর্ণনা করেছে।

যে কারণে মিয়ানমারে ক্ষতি বেশি

[caption id="attachment_5574" align="alignnone" width="600"] মিয়ানমারের ভবন নির্মাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা বিল্ডিং কোড না মানা এবং নির্মাণসামগ্রীর নিম্নমান ক্ষয়ক্ষতির বড় কারণ । ছবি: উকিমিডিয়া কমনস [/caption]

মিয়ানমারের ভবন নির্মাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা বিল্ডিং কোড না মানা এবং নির্মাণসামগ্রীর নিম্নমান ক্ষয়ক্ষতির বড় কারণ । ছবি: উকিমিডিয়া কমনস [/caption]

ভূমিকম্প মোকাবিলায় অনেক জায়গায় সময়মতো ব্যবস্থা নিতে না পারায় ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যায়। পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা যায়, মিয়ানমারের ভবন নির্মাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা বিল্ডিং কোড না মানা এবং নির্মাণসামগ্রীর নিম্নমান ক্ষয়ক্ষতির বড় কারণ।

বিভিন্ন ভবনে পর্যাপ্ত রড ব্যবহার করা হয়নি, অনেক ভবনে দুর্বল মানের রড ব্যবহার করা হয়েছে। সঠিকভাবে ডিজাইন বা স্থাপত্যগত হিসাব মানা হয়নি। ফলে একের পর এক ভবন ধসে পড়ে মানুষের জীবন, সম্পদ ও অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে।

যে কারণে থাইল্যান্ডে ক্ষতি কম

[caption id="attachment_5575" align="alignnone" width="600"] হঠাৎ ভূমিকম্পে নিচে নেমে এসেছেন বাসিন্দারা। থাইল্যান্ড, ২০২৫ । ছবি: রয়টার্স[/caption]

হঠাৎ ভূমিকম্পে নিচে নেমে এসেছেন বাসিন্দারা। থাইল্যান্ড, ২০২৫ । ছবি: রয়টার্স[/caption]

একই ভূমিকম্পে থাইল্যান্ডে ক্ষতির পরিমাণ তুলনামূলক কম। দেশটির ব্যাংকক শহরের নির্মাণাধীন ৩৩ তলা একটি ভবন ধসে পড়ে। এ ছাড়া ১৬৯টি ভবন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে প্রাণহানি তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল।

থাইল্যান্ডের, বিশেষ করে ব্যাংককের নতুন ভবনগুলো আধুনিক প্রযুক্তিতে বিল্ডিং কোড মেনে নির্মিত বলে ভূমিকম্প প্রতিরোধী। দেশটির সরকার দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার জন্য বিশেষ নির্মাণবিধি চালু রেখেছে।

সেখানে ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য জরুরি সেবা, উদ্ধারকর্মী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা নিয়মিত অনেক বেশি প্রস্তুতি নেন।

[caption id="attachment_5576" align="alignnone" width="600"] থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ভূমিকম্পের পর মানুষ রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছিল । ছবি: রয়টার্স[/caption]

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ভূমিকম্পের পর মানুষ রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছিল । ছবি: রয়টার্স[/caption]

ভূমিকম্পের উৎপত্তি ব্যাংকক শহর থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দূরে ছিল। সেদিক থেকেও মিয়ানমারের তুলনায় তারা কিছুটা সুবিধা পেয়েছে। তবে থাইল্যান্ডে ভবন নির্মাণের নিয়ম অত্যন্ত কঠোরভাবে মানা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে।

আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অনেক ভিডিওতে দেখেছি, ব্যাংককের একটি অভিজাত হোটেলের ছাদে থাকা সুইমিংপুল থেকে ভূমিকম্পের সময় পানি উপচে পড়েছে, কিন্তু ভবনটি ধসে যায়নি। প্রকৌশলীরা ভবনটি এমনভাবে ডিজাইন করেন, যাতে ছাদের সুইমিংপুলের পানি ভবনের ভারসাম্য রক্ষা করে।

যখন ভবনের একদিকে কম্পনের চাপ পড়ে, তখন পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যদিকে চাপ সৃষ্টি করে ভবনকে সোজা রাখে। এমন সব আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকল্পনাই একটি ভবনকে বিপদের সময় রক্ষা করতে পারে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মানসম্মত রড, সিমেন্ট, ইট, বিটুমিন ও অন্যান্য উপকরণের সঠিক ব্যবহার।

[caption id="attachment_5577" align="alignnone" width="600"] নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করায় ভূমিকম্পে থাইল্যান্ডের এ ভবন ধসে পড়ে । ছবি: রয়টার্স[/caption]

নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করায় ভূমিকম্পে থাইল্যান্ডের এ ভবন ধসে পড়ে । ছবি: রয়টার্স[/caption]

কিন্তু ব্যাংককের ক্যামফায়েং ফেট রোডের ৩৩ তলা একটি ভবন ধসে পড়ে। ৪৪৯ ফুট উঁচু এই ভবনধসের কারণে ৯২ জন মারা যান, নিখোঁজ হন ৪ জন। বিশেষভাবে ভবনটি নির্মাণে কিছু ত্রুটি দেখা যায়।

সেখানে যে স্টিল বার ও রড ব্যবহার করা হয়েছে, তার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পরীক্ষায় দেখা যায়, রডের ভেতরের অংশ তুলনামূলক নরম ও বাইরের অংশ শক্ত ছিল। তাই এই রড ভূমিকম্প–সহনশীল ছিল না। ভূমিকম্প প্রতিরোধী রডের প্রধান গুণ হচ্ছে উচ্চ নমনীয়তা ও দৃঢ়তা। রড যেন কম্পনের সময় চাপ সহ্য করতে পারে, সে বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

এ ধরনের রডে টেনসাইল স্ট্রেংথ বেশি থাকে। ভাঙার আগপর্যন্ত অনেক চাপ নিতে সক্ষম থাকে। রডে মরিচা প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকাও জরুরি, যেন তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। রডের প্যাটার্ন বা রিব ডিজাইন এমন হওয়া উচিত, যেন কংক্রিটের সঙ্গে তা ভালোভাবে আটকায়। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে পরীক্ষা করা রড ভূমিকম্প প্রতিরোধে উপযোগী।

[caption id="attachment_5578" align="alignnone" width="600"] থাইল্যান্ডের ভবনটি সুইমিংপুল থাকায় সুরক্ষিত ছিল । ছবি: ভিডিও থেকে[/caption]

থাইল্যান্ডের ভবনটি সুইমিংপুল থাকায় সুরক্ষিত ছিল । ছবি: ভিডিও থেকে[/caption]

বাংলাদেশের ঝুঁকি

বাংলাদেশের নিচ দিয়েও দুটি বড় ভূমিকম্প ফাটল (ফল্ট লাইন) গেছে, একটি ঢাকা ও সিলেট অঞ্চল দিয়ে, আরেকটি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চল দিয়ে। বাংলাদেশও এক ভয়ংকর ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। বড় ক্ষতির মুখ থেকে বাঁচতে আমাদের ভবনগুলোকে ভূমিকম্প প্রতিরোধী করার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা সম্ভব। বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান, যেমন বিটিআই এ বিধিমালা অনুসরণ করেই ভবন নির্মাণ করছে। বিটিআই ভবনের কলাম ও বিমে জ্যাকেটিং করে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প প্রতিরোধের সক্ষমতা তৈরি করছে।

এ ছাড়া নির্ধারিত মানের রড, কংক্রিট, বালু এবং বিভিন্ন অনুষঙ্গ ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ভবনের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। ভবন নির্মাণের আগে ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ভূকম্প বিশ্লেষণ ও প্রকৌশলগত পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি।

ভূমিকম্প কখনো বলেকয়ে আসে না। ভবন যদি মানুষের আশ্রয় হয়, তবে সেটিকে প্রথমে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে হবে। আমরা যদি ইমারত নির্মাণে বিজ্ঞান ও নিয়মকানুন মেনে চলি, তাহলে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

ভবন শুধু ইট, বালু, রড দিয়ে তাড়াহুড়া করে বানানো যাবে না। ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে গড়ে তুলতে হবে।

![]()

Sotterpothe